Farmaci analgesici: tipi e meccanismi d'azione

Secondo l’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP), il dolore è un’esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole e imprevista. Al contrario, la parola greca “analgesia”, etimologicamente significa “insensibilità al dolore”. È proprio questa è la funzione dei farmaci analgesici, inibire il dolore. In generale, si tratta di danni tissutali, siano essi reali o potenziali.

Il dolore può essere acuto o cronico. Questa differenza si deve all’esperienza sensoriale ed emotiva che viene provocata nell’organismo. Per contrastare il malessere e il disagio che ne derivano, il medico può prescrivere varie tipologie di farmaci analgesici.

Il dolore acuto proviene da una lesione tissutale e scompare quando questa viene definitivamente curata. È il caso delle ferite dovute a un intervento chirurgico. È difficile, invece, trovare una lesione tessutale specifica che giustifichi il dolore di tipo cronico. Quest’ultimo perdura nel tempo senza variare di intensità o frequenza. Due esempi di dolore cronico sono l’emicrania o l’artrosi.

La componente emotiva è diversa a seconda della tipologia di dolore. In caso di dolore acuto, è comune provare irritabilità, ansia e rabbia. Nel contesto del dolore cronico, si sperimentano sentimenti più tendenti alla depressione. Per fortuna, questi sintomi emotivi possono essere superati grazie a un trattamento mirato.

Farmaci analgesici primari

Il loro obiettivo principale è quello di calmare il dolore e sono utili per intervenire su patologie molto diverse. In questa categoria è possibile individuare tre grandi gruppi principali:

1. Analgesici puri – antipiretici

I farmaci analgesici svolgono una grande quantità di funzioni. La stragrande maggioranza, infatti, possiede anche una funzione antipiretica (per controllare la febbre) e antinfiammatoria. Un esempio di analgesico puro-antipiretico è il paracetamolo. Non combatte l’infiammazione, ma contrasta la febbre e il dolore.

2. Analgesici-antinfiammatori (FANS)

I FANS devono la loro funzione al blocco che producono sull’enzima ciclossigenasi (COX). Impediscono ai COX di sintetizzare alcune sostanze correlate al processo infiammatorio, bloccandolo. Esempi di FANS sono l’acido acetilsalicilico (aspirina) o l’ibuprofene.

Va ricordato che esistono diversi tipi di COX, ognuno con una funzione propria, e farmaci analgesici che bloccano specificamente le diverse varianti. Questi farmaci sono chiamati inibitori selettivi della COX (iCOX selettivo). Alcuni esempi sono il celecoxib e il rofecoxib.

Leggete anche: Calmare il dolore con zenzero e olio d’oliva

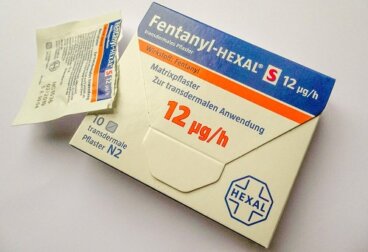

3. Oppioidi

I farmaci analgesici oppioidi attivano i recettori oppioidi. In generale, quando un recettore oppioide viene attivato, ostacola la trasmissione del nervo. Un recettore oppioide attivato diminuisce la trasmissione del dolore ai nervi. Esistono diversi tipi di oppioidi in base alla loro efficienza e caratteristiche. Ad esempio:

- Agonisti puri: i più efficaci (morfina, codeina e metadone, ad esempio).

- Agonisti parziali: leggermente più leggeri (come la buprenorfina).

- Agonisti-antagonisti: attivano solo alcuni recettori oppioidi e ne bloccano altri (pentazocina).

- Agonisti misti: per dolori moderati e possono svolgere altre funzioni (tramadolo).

Gli oppioidi producono spesso effetti indesiderati come nausea, stitichezza o sonnolenza.

Scoprite: 5 problemi che le banane risolvono meglio delle medicine

Farmaci analgesici secondari

L’obiettivo principale degli antidolorifici secondari non è solo quello di calmare il dolore. In realtà, sono stati sviluppati con l’idea di risolvere altre condizioni. La loro capacità analgesica, comunque, è ben evidente. Ne esistono 5 tipi:

1. Antidepressivi

Come abbiamo già spiegato, è comune associare i sintomi depressivi al dolore, soprattutto se quest’ultimo è di tipo cronico. Gli antidepressivi possono essere utili a questo proposito. Uno dei più usati è l’amitriptilina.

2. Anticonvulsivi

Noti anche come antiepilettici, questi farmaci riducono e inibiscono determinate fasi della trasmissione nervosa. Il dolore diminuisce per il loro intervento che, praticamente, ne blocca la comunicazione al cervello. Carbamazepina e lamotrigina sono i più prescritti.

3. Rilassanti muscolari

Tali analgesici secondari possono essere utili soprattutto in caso di forte dolore ai muscoli. Se il dolore è causato da una contrattura, per esempio, il farmaco favorirà il rilassamento della parte interessata, risolvendo la problematica in tempi piuttosto rapidi.

Generalmente, contribuiscono anche a eliminare la causa, e non solo i sintomi, del dolore. Quelli più diffusi sono diazepam, gabapentin e topiramato.

4. Anestetici locali

Gli anestetici locali bloccano la trasmissione nervosa nell’area in cui vengono applicati. Quindi, se vengono iniettati nella zona che origina il dolore, questo verrà attenuato o scomparirà.

Possono anche essere applicati laddove l’impulso doloroso passa per raggiungere i centri nervosi superiori. In questo modo, il dolore verrà inibito più velocemente, almeno in parte. Gli anestetici locali usati più spesso sono la lidocaina e la pilocarpina.

5. Corticosteroidi

Hanno un effetto simile ai FANS, nel senso che agiscono inibendo o diminuendo l’infiammazione. Riducendo questa risposta protettiva messa in atto dall’organismo, il dolore potrà facilmente diminuire. Un corticosteroide comunemente usato è il prednisone.

Tutte le fonti citate sono state esaminate a fondo dal nostro team per garantirne la qualità, l'affidabilità, l'attualità e la validità. La bibliografia di questo articolo è stata considerata affidabile e di precisione accademica o scientifica.

- Power, I. (2011). An update on analgesics. British Journal of Anaesthesia. https://doi.org/10.1093/bja/aer126}

- Lötsch, J., & Geisslinger, G. (2011). Pharmacogenetics of new analgesics. British Journal of Pharmacology. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.01074.x

- Phillips, W. J., & Currier, B. L. (2004). Analgesic pharmacology: II. Specific analgesics. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. https://doi.org/10.5435/00124635-200407000-00003

Questo testo è fornito solo a scopo informativo e non sostituisce la consultazione con un professionista. In caso di dubbi, consulta il tuo specialista.